京都酵母誕生のきっかけ「京の琴」開発秘話

~京都市産技研OB・筒井延男氏に聞く~

昭和31年(1956)7月、日本政府は、経済白書で「もはや戦後ではない」と宣言した。いわゆる高度経済成長期真っ只中、日本で初めての大阪の万国博覧会誘致決定が世間を賑わした昭和41年(1966)3月、日本の総人口は一億人を突破、日本の年平均経済成長率は11.8%にも達していた。そんな好景気に沸く昭和41年の師走、京都市南区に京都市工業試験場が、関係機関の合併の結果として誕生した。京都の地場産業である陶磁器・漆器などの伝統産業や、機械金属工業の技術指導に加え、清酒醸造関係の試験・調査・技術指導を行う公設試験研究機関だ。

旧京都市工業試験場時代に40年在籍した研究員OBの筒井延男氏は、この時代の空気を記憶している。筒井氏は昭和48年(1973年)11月に京都市工業試験場指導部醸造研究室に入所した。酒造期の半年間(9月~3月)は酵母分譲事業に従事、残り約半年を醸造関係の研究に費やす勤務形態だった。

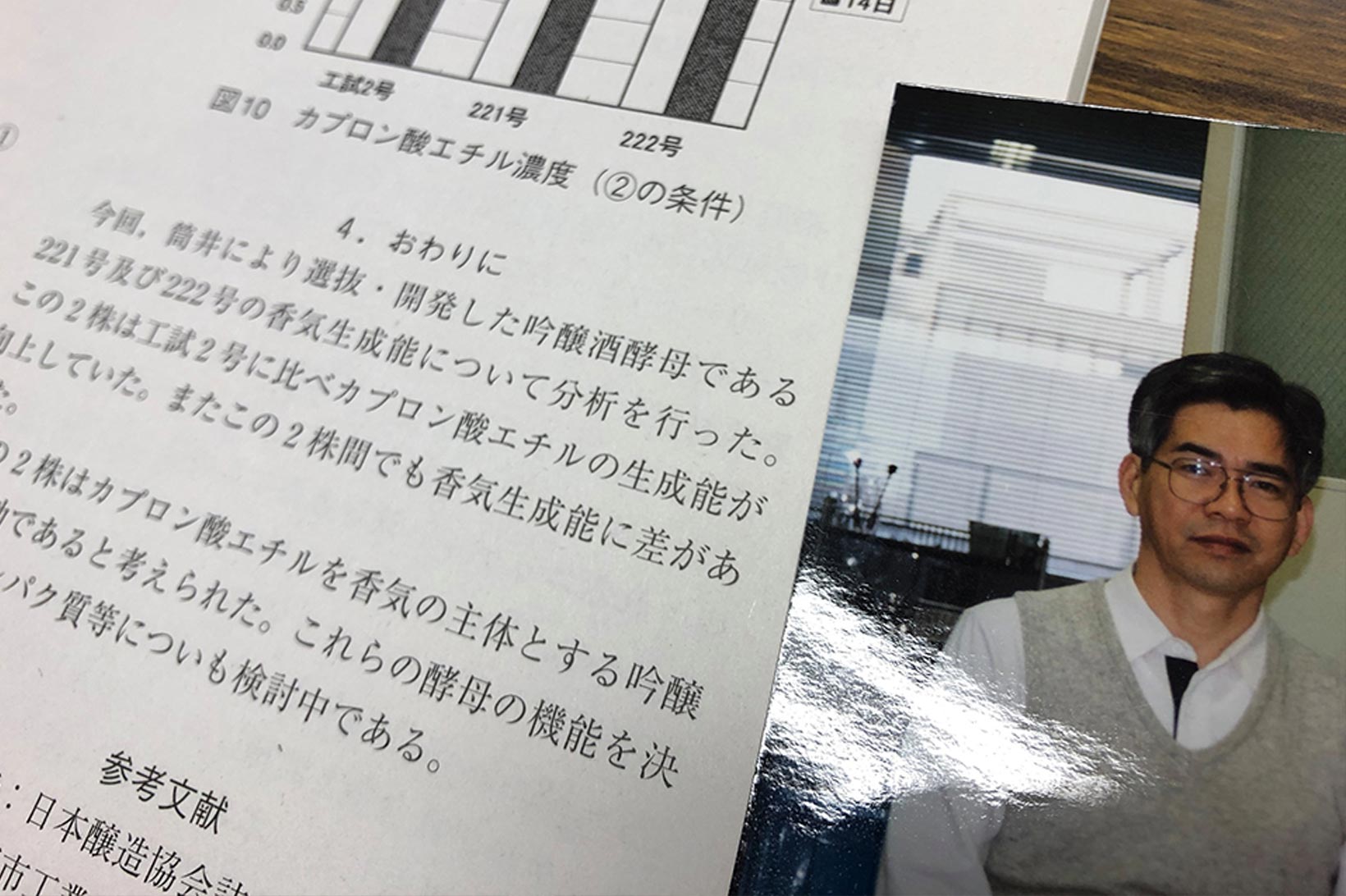

この頃、まだ日本酒業界も好景気に沸いており、京都市内の酒蔵も50社以上あった。当時の酵母は、協会6号酵母を親株とする工試1号と、7号酵母を親株とする工試2号の2種類。「この頃は酒蔵に分譲する酵母を造るので酒造期の半年間は精一杯だった」と筒井氏は振り返る。酵母の入った300mLの分用瓶を、多い月で、1ヶ月で3、4000本ほど、1年間で12000本ほど売ったと言う記録が残っている。

この頃、「上撰」などの普通酒を、大量に安定して造ることが良い酒造りだとされていた。「工試1号も2号も、安定的に発酵力のある酵母で、その意味では使いやすい酵母だった」と筒井氏はいう。時代の要請に応える酵母だったと言えよう。

筒井氏の記憶によると、京都での酵母需要のピークは昭和53年(1978)で、その後日本酒を取り巻く環境は大幅に変化する。折しも、吟醸酒ブームがやってきた。中小の酒蔵は、生き残りをかけて、華やかな吟醸香がある特定名称酒へと製品ラインナップをシフトしていった。京都の酒蔵も例外ではなく、徐々に「香りのいい酵母を分譲してくれないか」というニーズが明らかになっていった。

平成元年(1989)から、筒井氏は酵母に関する業務に従事し、平成13年(2005年)研究部長となった。最初は、「鑑評会で金賞を取れる酵母を作って欲しい」と言う酒蔵のニーズに応えようとしたが、筒井氏は違和感を覚えた。「一般の人が飲んで美味しいと思う吟醸酒の酵母を作りたい」と言う思いから、新しく分離されたのが、221番という未だ名も無い酵母だった。

当時、京都市工業試験場には、試験醸造ができる醸造免許が存在しなかった。実験では、カプロン酸エチルの値が有意に高い、香り高い酵母ができていた。しかし、小仕込み試験をしてみないことには実用に資するかわからない。失敗したら、酒蔵に失敗のリスクを負わせてしまうことになる。

筒井氏は迷ったが、思い切って試験醸造をお願いしたのが、京都市内の佐々木酒造だった。先代の当主、佐々木勝也氏は、「うちのような小さな蔵が試験醸造をすることに意味がある」と、快く引き受けてくれた。筒井氏は、ほっと胸を撫で下ろすと同時に、自分の分離した新しい酵母が実際に酒になることに高揚感を覚えた。

佐々木酒造での試験醸造は成功裡に終わり、筒井氏は、酵母番号221番に、「京の琴」と言う名前を付けた。「お琴は様々な音が奏でられるように、酒造各社がそれぞれ造れば、いろいろなタイプのお酒ができるだろう」と言う思いを込め、「琴」を含むこの名前とした。

「京の琴」という優れた酵母を開発したことで有終の美を飾った筒井氏。「何よりも、皆さんに喜んでもらえるものができた。公務員になって一つ恩返しができた」と思いを語ってくれた。筒井氏の思いと功績は、後を引き継いだ後輩たちに、脈々と受け継がれている。

(文・山口吾往子)

その他のストーリーを見る

当ページの本文及び画像の転載・転用を禁止します。

- #開発秘話

- #京都酵母ストーリー