若手伝統工芸作家・職人のご紹介 京漆器 安成晶

デニムにも馴染む、普段使いの漆アクセサリーをつくる安成晶さん。漆とイラストというふたつの創作活動をされています。漆との出会い、みやこ技塾京都市伝統産業技術者研修でのエピソード、作品に対する思いなどを語っていただきました。

偶然出会った漆に惹かれ、京都へ

大学では国際関係学部でスペインや南米の言語、文化を学んでいた。ある時目にした正倉院の螺鈿紫檀五弦琵琶(らでんしたんのごげんびわ)に興味を抱き、山のものである漆と海のものである貝、その相反するもの同士が生み出す美しさに惹かれた。以来、卒業論文でも漆をテーマにするなど、漆について本格的に学んでみたいという想いを強くした。

大学卒業後は母方の実家が京都だったこともあり、漆を学ぶなら縁のある場所で、と考え京都へ。漆芸を学べる場所はないかと探していた時に知ったのが、当時の京都市産業技術研究所工業技術センター(現在の(地独)京都市産業技術研究所(以下、産技研))が実施する「みやこ技塾京都市伝統産業技術者研修(以下、研修)」だった。

「研修で一番印象に残っているのは、絵付けの図案に重点を置いた考え方です。自分で作品をつくるようになってから、つくるものに合わせて、個々の構図を考えながら図案を描くことがとても大切だと痛感しました。」

2年間の研修中に漆の基礎的な技法や知識を得たことが、現在の制作の土台となっている。様々な経歴や経験を持った者同士が同じ空間で学ぶことで互いに感化し合い、自分とは異なった感覚の作品と身近に接することでとても刺激になった。

自分が欲しいものをつくりたい

研修修了後は、漆を用いた社寺修復業や工芸品の販売を経験。その後、結婚、出産を経て漆にほとんど接することができない時期もあった。そんな時も常に、何がつくりたいかを考え続け、2年ほど前から漆の創作活動を再開。

「高価なイメージが強い漆製品ですが、使ってもらってこそのものだと思います。“自分が欲しいもの”と考えた時、普段も気軽に使える、今の生活で使いやすいもの、ジーパンでも使える漆製品があってもいいのではないかと考えました。」

高名な作家の作品や昔の工芸品を見ると「綺麗、凄い」とは思うが、価格も考えた時に、自分が買いたいものではないと感じていた。高価な工芸品には手が届かないが、毎日使える小さなキラッとしたものなら、少し高くても頑張れば買うことができる。そんなちょっとした宝物になるようなものをつくりたい。工芸品としての美しさを活かし、現代生活の中で漆製品を身近に使ってもらえるものはないかを考え、行きついたのが掌に収まるアクセサリーだった。

「お寺の修復の仕事をしていた時、木の魅力にとても惹かれました。木目や風合い、なんともいえない手触り。ボロボロの柱でもよく見るとすごく美しい。でも保存修理には化学的な塗料や薬品を使っていた。それはそれで仕方のないことですが、なんとなく木が息苦しいというか、そんな風に感じて。もっと木に優しいことをしたいと……。そんな時、漆の良さに改めて気付きました。」

木と漆の相性は抜群。漆を塗ると木目が美しく際立つ。さらに漆を塗ることで木に堅牢さを持たせることもできる。なにより、漆独特の艶と手触りには、他のものでは出せない魅力がある。

作品づくりに使う素地は、主に国産の檜。漆の吸収性や発色を考え、色々な材を試した末に辿り着いたのが檜だった。また、木の手ざわりや木目の風合いを活かすために「拭き漆」という技法を用いて制作している。手作業で木を一つひとつ削って成形し、表面も丁寧に磨き上げるなど素地づくりには最も時間をかける。素地ができ上がると、何度も漆を塗っては拭き取る、という作業を繰り返し、漆独特の艶をつくり上げる。

漆製品は制作にかかる手間と時間を考えると、どうしても値段が上がってしまう。しかし、それでは普段使いとして受け入れられにくい。“高価になり過ぎないもの”をつくることを常に念頭に置いている。

描くこと

「昔から絵を描くことが好きでした。自分の絵が活かせるところ、絵の居場所がないかとずっと探していました。今は漆とイラストのふたつの場を自由に行き来している感じ。漆の作品づくりとイラスト制作の両方があることで、バランスが取れ、自分の中でそれぞれ棲み分けができています。」

現在は自らの創作活動を、イラストと漆、二つで一つと捉えている。

「イラストは自分を最大限表現する分身のようなもの。漆製品は“使うもの”、言い換えれば人との関わりの中で成り立つもの。そこに自分を投影して生み出す、子どものようなもの。」

通常、蒔絵など加飾の際は置目(おきめ)と呼ばれる下描きの転写作業が行われるが、素地に直接描き上げていく。絵を描くことで培ってきたスキルが、漆の制作にも反映されている。

また、大好きなアンティークアクセサリーからインスピレーションを得た銀色の絵付材料は、なるべく変色しないよう独自に考え出したもの。金属粉を蒔きつける蒔絵ではなく、筆で描く一種の漆絵は、独特の輝きを放っている。

開拓することは面白い

美術系の学校出身者などは作家同士の繋がりも強く、作品を発表する場にも恵まれやすい。しかし、そういったところに属さずに活動してきた分、飛び込みで営業に行くなどして独自に販路を切り開いてきた。クラフトマーケットや工芸品を扱う店舗へ作品を直接持ち込むほか、自ら開設したホームページでも販売するが、まだまだ模索段階という。

「結構、漆以外の分野の方が興味を持ってくれます。漆製品には黒や赤のお椀しかないと思っている人が意外と多い。私のカラフルな作品を見て『これって漆なの?』と聞かれることもあります。」

お客様からのオーダーによる受注制作も増えている。お客様の好み、色やかたちをオーダーしてもらい制作する方が、同じものを量産するより自分には合っていると感じる。イラストの仕事でも、お客様がイメージする言葉や色、モチーフなどを聞いて描くオーダー制作が多い。時間はかかるが一点もの、世界に二つとないものになる。

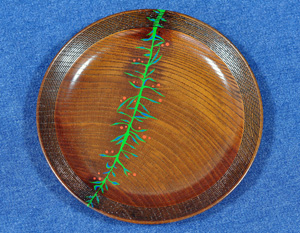

創作活動からは少し逸れるが、割れた器や皿等に漆を用いて修復する金継ぎも行う。一般的な陶磁器の金継ぎでは仕上げに金や銀を用いるが、色漆のみで仕上げることが多い。それぞれの器の雰囲気に合わせて花や葉を描くなど、破損する前の器とはまた違った表情に仕上がるのも面白いという。あえて金継ぎとは言わず、最近は「彩(いろ)直し」と称して修理制作している。大切な器をまた楽しく使ってもらえるよう修理して依頼者にも喜んでもらいたい、という想いから工夫を凝らす。

※画像は割れた木皿を継ぎ直し、その継ぎ目に漆絵を施したもの。

「100年前の暮らしと比べると、生活様式、着るものなど、大きく変わっています。その中でも素材として生き残ってきた漆の最大の魅力は“柔軟さ”だと思います。様々な素材に馴染むし、質感やデザインといった感覚的な面での柔軟性も高いと思います。」

ある時、「彩直し」を施した商品がほぼ完売したことがあった。一度壊れたものでも、新しい表情に生まれ変わることで、その価値を感じ、受け入れてくれる方がいる。そのことに励まされた。

ジャンルを超えた関係を築いていきたい

拭き漆のアクセサリーをつくり始めてまだ日は浅い。最初の一年は失敗の連続で、今でも試行錯誤は続いている。行き詰まった時に、技術的な面で産技研に相談に行くこともある。

また、産技研から展示販売の出品募集があった際には積極的に参加するようにしている。現在、四条河原町にある京佃煮・京菓子の永楽屋での展示販売にも出品。そこでは、漆芸だけでなく、友禅染や陶磁器といった異なるジャンルの作家・職人の方と一緒に活動することで刺激をもらっている。これからも色々な方との展示販売やコラボレーション作品の制作にも積極的に挑戦していきたいと語る。

「誰かと一緒に出展する機会はつくりたいなと思っています。永楽屋様での展示販売のように自分とは異なるジャンルの方々とやってみたい。ジャンルは違っても、作品に共感し合える人と、同じ空間で作品を並べてみたいです。」

作家活動だけではなく、修理や販売の仕事をしていると様々なヒントを得られることがある。作家だからこうしないといけないといった決まりはない。どっぷりと作家活動だけに浸かってしまわないからこそ、つくれるものもあると考えている。

これからも自らの技術、そして絵と向き合い、自分なりの小さな宝物をつくっていく。

(平成28年12月、安成氏工房にて)

PROFILE

当ページの本文及び画像の転載・転用を禁止します。

- #京漆器

- #伝統