工芸の分野の垣根を越える、実験的融合の挑戦|京都工芸研究会

京都工芸研究会は、金工・漆器・団扇・竹工・茶道具・陶磁器・内装工芸・版画・仏壇仏具・人形・表装・木工・香・染色・石工など、多岐にわたる伝統的工芸分野の会員で構成された異業種工芸の交流団体です。本研究会の母体となる旧京都工芸研究会(1948年創立)、旧京都金属工芸研究会(1959年創立)、旧京都竹工芸研究会(1959年創立)が、京都の工芸の心と技術を引き継ぐ活動を続け、2015年には、3研究会が統合、現体制が誕生し、工芸の多様性を特徴とした「創発の場」を形成しました。

近年は、研究会内で発足した「事業企画チーム」を中心に、他産地見学会やトークイベント、SNS 情報発信、新製品開発事業、インタビュー記事連載などを積極的に行っています。今回は、異業種交流で実現できた、新たな実験的ものづくりの取組とその成果をご紹介します。

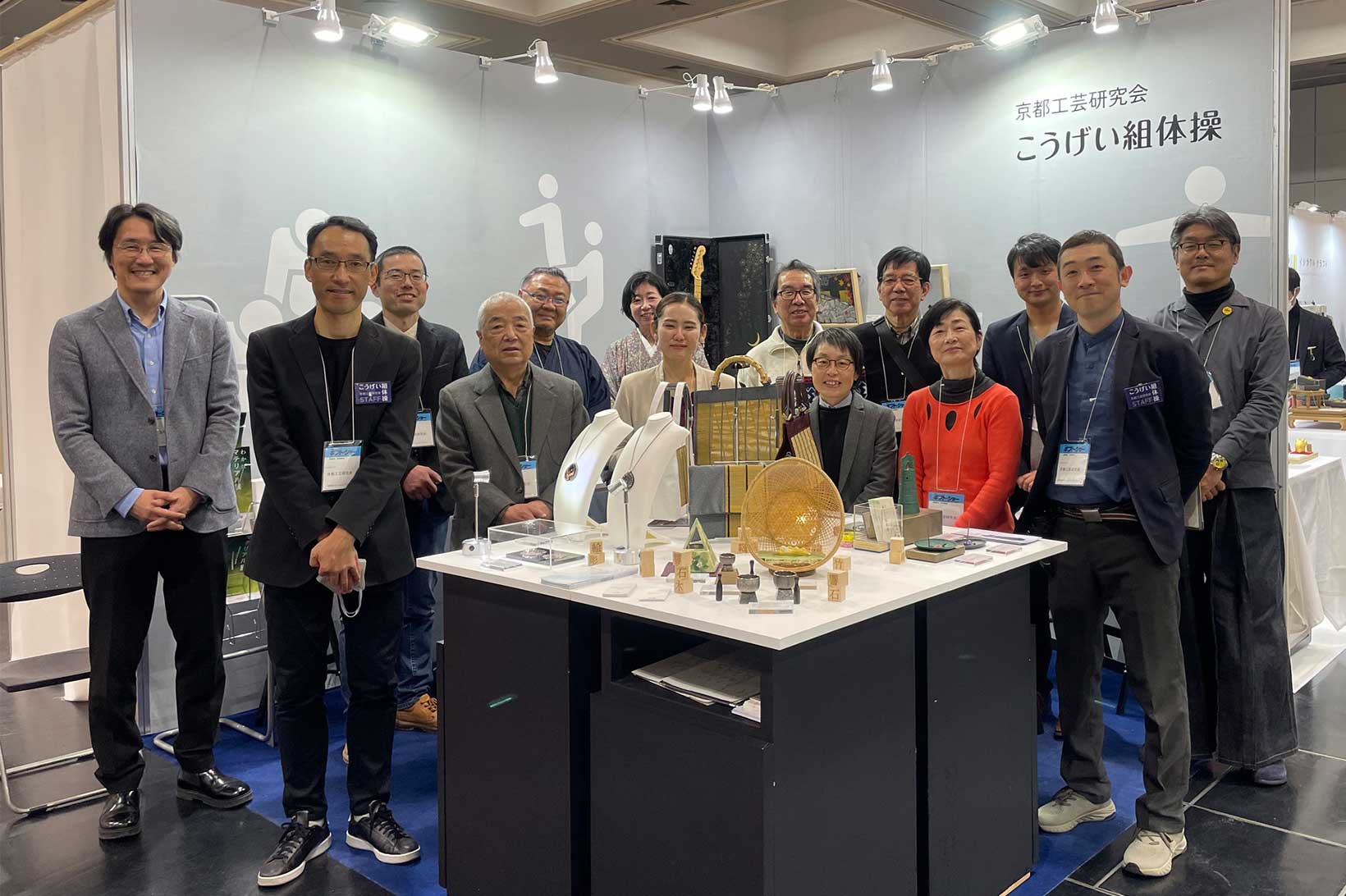

(写真:京都インターナショナル・ギフト・ショー出展ブースにて )

異業種コラボレーションで工芸の可能性を広げる「こうげい組体操」

本研究会では、これまで様々な製品開発事業に活発に取り組んできました。その中でも、2021年度から立ち上げた「こうげい組体操」は、異業種間の交流を活性化させることでお互いの理解を深め、ものづくりの可能性を広げ、新しいつながりを構築することを目的として、本研究会内外のメンバーが技術や素材などのコラボレーションで新商品を開発する新しい取組として企画しました。異業種マッチングを行い、技術や材料、アイデアなどの開発を促進して、17組のコラボレーション、35アイテムの製品化を実現。「第5回京都インターナショナル・ギフト・ショー2024」(2024年3月6〜7日、於みやこめっせ)にて発表しました。

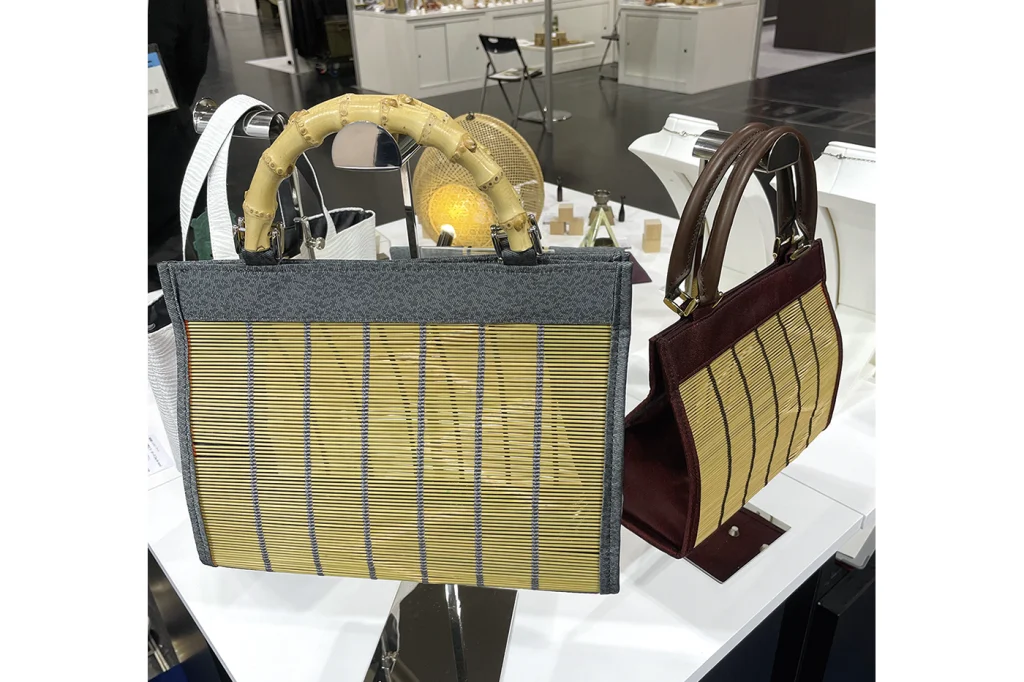

神祇工芸・翠簾(京都 みす平) + 縫製雑貨(ヤマウチオリジナルアート)+ 織物(株式会社立野矢)=翠簾バッグ

神社などで使われる「翠簾(みす)」をデザインにいかしたバッグ

京都 みす平:組体操というコンセプトに惹かれて、何をつくるかは決めずに参加したのですが、異業種の皆さまと賑やかにアイデアを練っているうちに、バッグという案にピンときました。当社は神社などの翠簾を制作するのが専門で、一般消費者向けの製品は手掛けたことがなく、強度的に難しいのでは…と心配もありました。しかし、明るく前向きな参加者の皆さまとコミュニケーションを取るうちに「やってみてダメなら次をまた考えよう」くらいの気持ちで臨めました。弱点を補強するよりもユーザーへ翠簾の新たな使い方を提案するという発想の転換で、商品化に向けて進めています。

翠簾バッグ

京仏具(二方屋)+ 石工芸(石彰 石川石材) = 石の台のおりん「ZENON S4」

石を土台に使用した仏具「おりん」

二方屋:おりんは“響き”が重要な金属工芸なので、布などの柔らかい素材の上に乗せるのがこれまでの常識で、硬い石を台にする発想はありませんでした。「こうげい組体操」に参加してみて、金属と石は案外身近な存在同士であることに改めて気付き、チャレンジしてみました。硬い石を台にしても響きを良くするために新しい構造も考案し、できた商品は海外からの注文もいただいております。

石彰 石川石材:石とおりんの組合せはありそうでなかったのですが、石は様々な物の礎に使うことが多いので、違和感はありませんでした。私は比較的大きな石材加工が本業なので、小さな石を削るのは難しかった!たまに手も削ります(笑)。今は、削り方のデザインにバリエーションを増やすため、工作機械も増やして前向きに挑戦しています。コラボって、楽しいものですね!

石の台のおりん「ZENON S4」

金属工芸(有限会社和銅寛)+石工芸(石彰 石川石材)=リアルロックグラス

天然石に錫の鋳造品を組合せたロックグラス

有限会社和銅寛:事務局(産技研)も交えて、楽しくアイデアを出し合いました。「売れるモノを」というより、普段の仕事でやったことのない面白いものづくりに挑戦したいと思って取り組みました。名前はウケ狙いみたいですが(笑)

石彰 石川石材:合評会で試作品を披露したら、見た目以上に重くて全員が大爆笑でした!石は「重い、冷たい」などネガティブなイメージを持たれるかなと心配していたのですが、その「重さ」を高級感としていかし、名脇役としてコラボできたと思います。いろいろなサイズや形で、商品化に向けて取り組んでいます。

real ROCKS glass

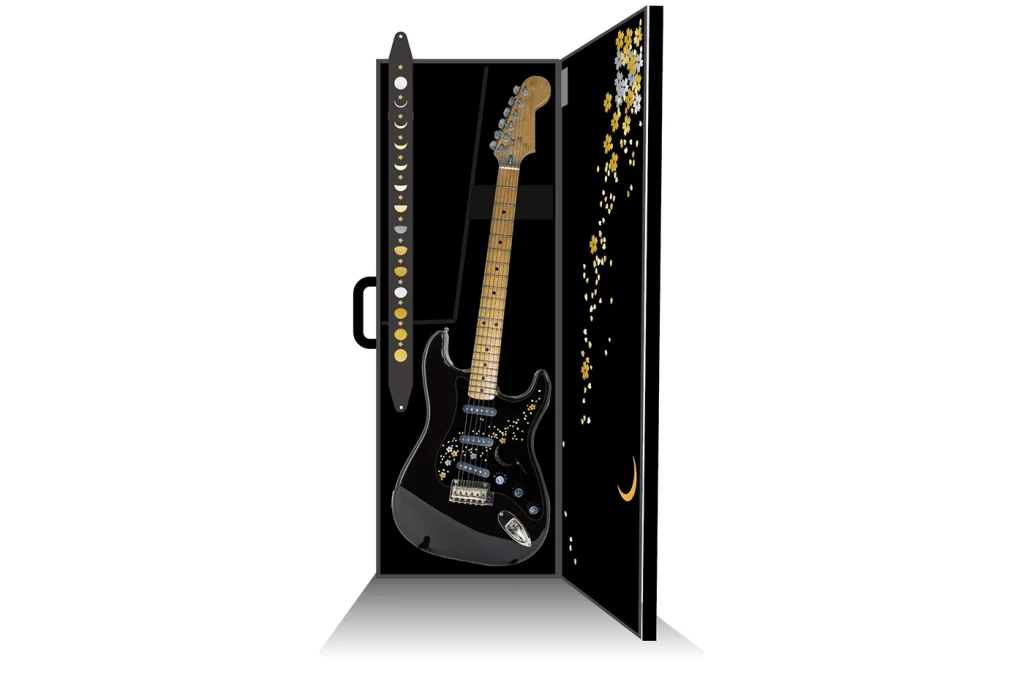

京友禅(有限会社ジャパンスタイルシステム)+京象嵌(株式会社中嶋象嵌)=ギターピックガード、アクセサリーなど

京友禅のデザインを取り入れた、京象嵌製のギターピックガードなど

株式会社中嶋象嵌:友禅の流れるようなデザインを描いていただき、当社で表現している雰囲気とはまた異なる魅力があって、新鮮に感じました。

有限会社ジャパンスタイルシステム:金属工芸には、友禅などの繊維製品にはない長期スパンでの設計思想があり、感銘を受けました。しかし、分野や素材が異なっても、京都に伝わる工芸の文様は概ね同じルーツを持っているので、素材の硬さ・柔らかさの違いこそありますが、技術的な課題を克服するというより、同じ京都の工芸同士として馴染みが良いことを再確認できたことは意義深かったです。

京友禅・象嵌(ぞうがん)ギター

京焼・清水焼(有限会社晋六)+木工芸(函七工房)=継手酒器「T・U・G(ツグ)」

陶磁器と伝統的木工のコラボレーションによるユニークな酒器

有限会社晋六:異素材との組合せについてミーティングを重ねるうちに「継手(つぎて)」という伝統的木工技術のおもしろさに気付きました。様々な継手の解説動画を見ながら想像を膨らませるのが楽しかったです。陶磁器には焼成での収縮があるので、ピッタリ合わせるには木工で調整していただく必要があるのですが、函七工房様の技術で仕上げていただきました。商品化にはまだ課題はありますが、可能性を感じています。

T・U・G(ツグ)

ほかにも事業が盛りだくさん!

ロング・インタビュー

ベテランの会員の皆さまに工芸の仕事やこれまでの歩みについてじっくりとお話を伺う「ロング・インタビュー」を掲載。従来のインタビュー記事のような「技法・素材」だけでなく、子供の頃の思い出や工芸の道を志したきっかけ、人生観や印象的なエピソードなど、「工芸な人々」を深く掘り下げる保存版を目指してWebにて不定期連載中。

note.

https://note.com/kyotonokogei

SNSでの情報発信

Facebook、X、Instagramにて、京都工芸研究会の取組を発信しております。

ぜひフォロー&いいね!お待ちしております。

facebook

https://www.facebook.com/kyotonokougei

- #製品開発事業

- #異業種コラボレーション

- #工芸

- #京都工芸研究会