漆Lab. 〜 感性とサイエンスが繋ぐものづくり 〜

産技研では、これまでにない新しい漆の開発という研究分野から、人材育成(伝統産業技術後継者育成研修漆工コース)や漆の製品化支援まで、それぞれを関連付けながら幅広く対応しています。

この度、「漆」とその魅力をお伝えする展覧会「漆Lab. 〜 感性とサイエンスが繋ぐものづくり 〜」を開催いたしました。産技研での漆に関する研究成果も併せて紹介し、漆の多様な世界をバックグラウンドとして、従来にはなかった新しい漆の可能性の追及の中で漆工の新しいかたちに挑戦する若手職人・作家各々の感性が生み出す作品とその魅力をご紹介しました。

会場は、2023年に伝統産業の拠点として機能充実した京都伝統産業ミュージアム。国内だけでなく海外の方も多くご来場いただきました。

(会期:2023年10月28日〜11月8日 会場:京都伝統産業ミュージアムMOCADギャラリー)

そもそも漆って?

樹液を原料とする天然の塗料「漆」

漆は古来より、身近な生活から美術の領域まで私たち日本人の暮らしに深く根ざしてきました。漆が採れるウルシノキは、ウルシ科ウルシ属の落葉高木で、樹高10〜15mほどです。環境に優しい天然資源材料として、優れた耐久性を持ち合わせており、古くから食器、工芸品、建築物などの塗装に使われてきました。

文化財にカガクの視点

2015年、文化庁は国庫補助事業として実施する国宝・重要文化財(建造物)の保存修理に使用する漆について、原則として国産漆を使用することを通知しました。しかし、日本で使用されている漆の9 割以上は海外の漆です。ウルシノキを日本に増やすことも多くの産地で試みられています。

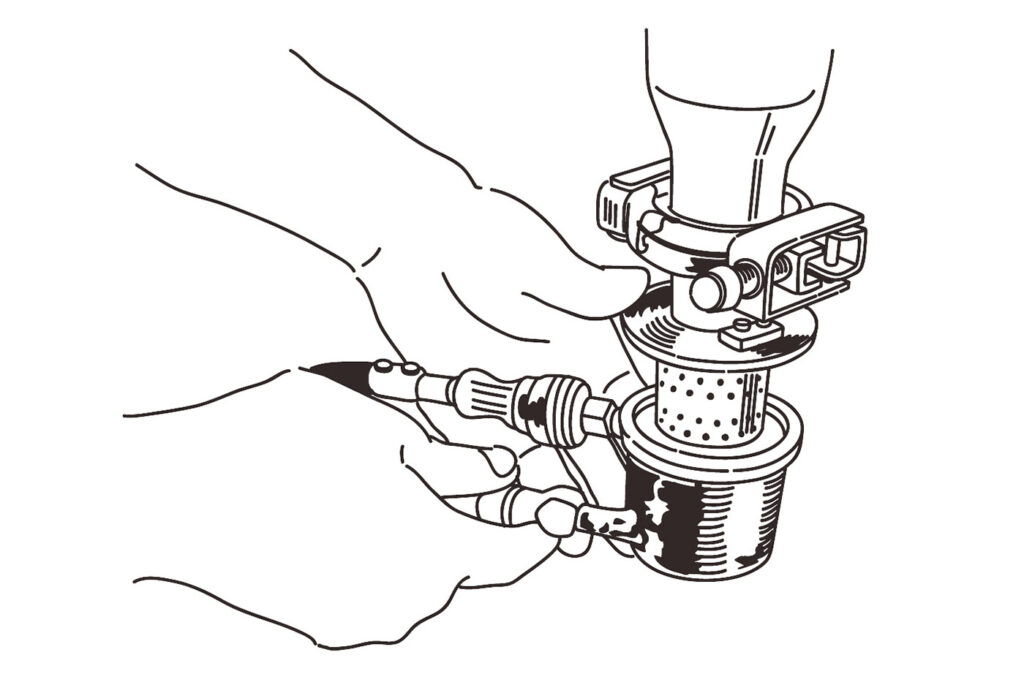

産技研では、多様な分析機器を用いて文化財の修復における科学的アプローチにも力を入れ、日本の文化を後世に伝え発展につなげる取組をしています。

産技研の漆研究

『薄膜旋回分散漆(はくまくせんかいぶんさんうるし)』の開発

漆は、人が利用する上では課題となる側面があるため、研究において「漆の課題を科学で克服する」という理念のもとに、漆の魅力は保ちながらも、より使いやすく改質することで利用拡大を目指しています。開発した漆の中で、最も新しい漆が『薄膜旋回分散漆』。これまで研究員が代々受け継いできた膨大なデータとその知見をもとに、粘り強い研究が続けられ開発しました。この漆は、高光沢であり、これまでになかったレベルの高透明度を実現。この高透明度の特性を活かしたガラスやプラスチックへの応用など更なる用途拡大の可能性が期待できます。

科学的な裏付けとなるバックデータ

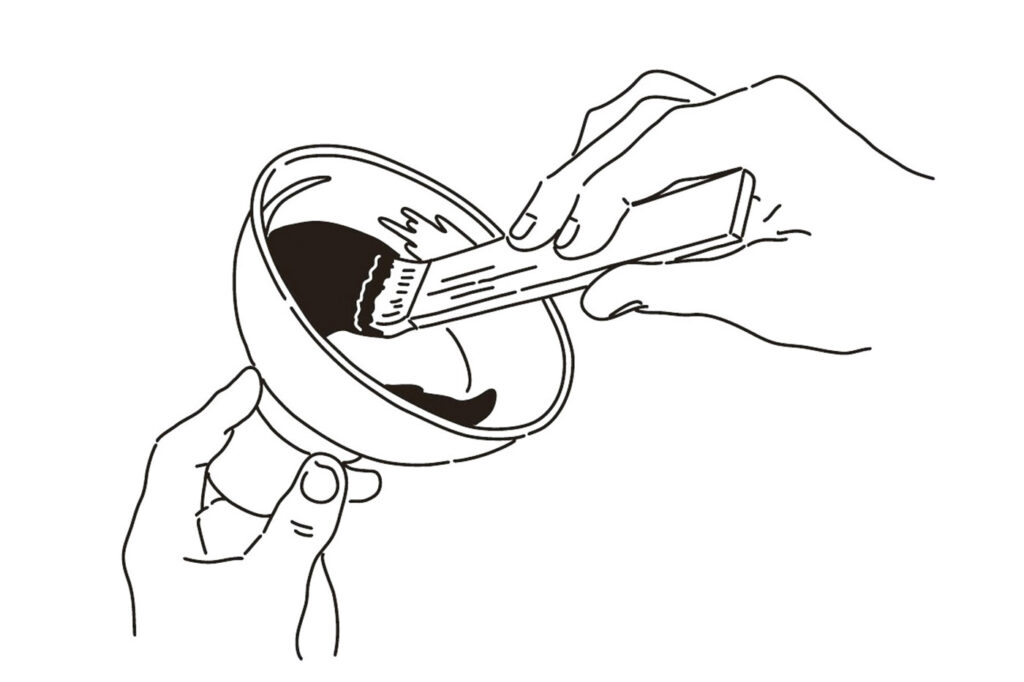

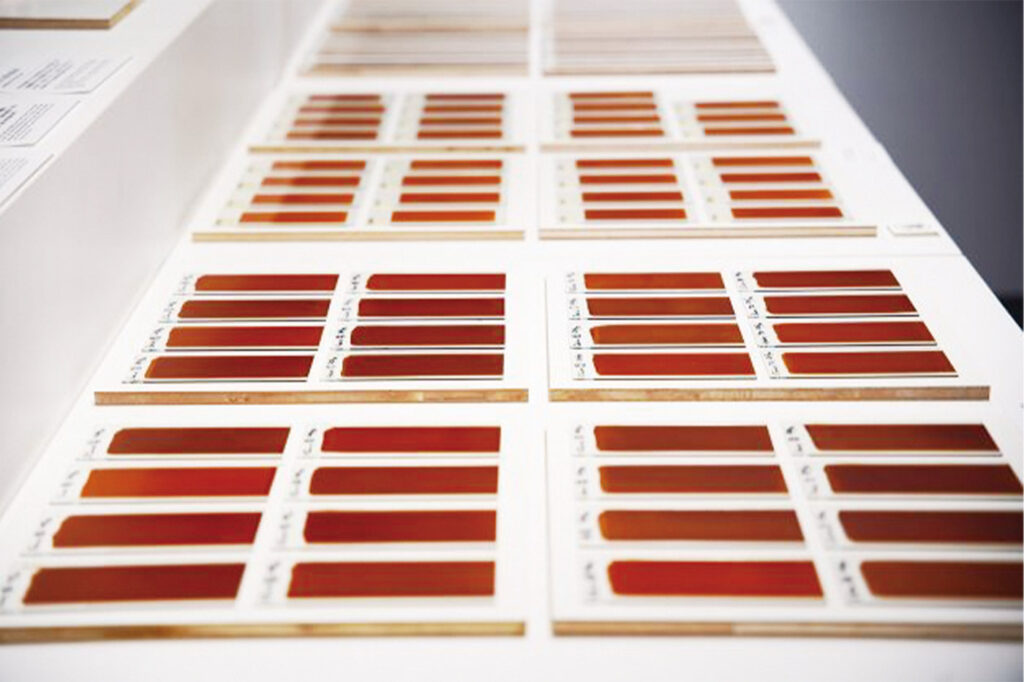

漆のテストピース

新しい機能や性質を持った漆の開発過程では、漆が硬化する条件変化(硬化するまでの時間、温度、湿度など)によってどのような違い(粘度、透明度、乾きの速度、色味など)が見られるかを観察するため、多くのテストピースを作製します。テストピースの作製にはガラス板などを使い、均一に漆を塗ることで違いをチェックします。このことを業界用語で「ツケを取る」と言います。

また、産技研が保有する数多くの漆の研究データは、長年にわたり日々の記録を積み重ねたとても大切なもので、研究の基本となります。

若手職人・作家とユーザーを結ぶ展示販売

出品作家紹介

金本 亮介 Ryosuke Kanamoto

的確なデザイン構成と高度な筆さばきの描写による蒔絵が美しい。そんなこだわりのデザインを身近な製品に展開しています。

来場者の反応(来場者数:2274人)

- 漆の工程は聞いたことがあったが、実際に使用されている材料や道具は知らなかったので、知ることができてよかった。 (20代 市内)

- 作家さんの作品展示だけでなく、使用する道具や研究所のこと、顔料のことなどいろいろ学べたし、実演の作家さんに質問もできたのがとても良かったです 。(40代 市内)

- 漆の作品も作家さんの個性がいろいろでどれも美しくて感動しました。(50代 市外)

- 作家さんの様々な作品が見れて楽しかった。新しい漆の開発などとても興味深く拝見しました。 (30代 市外)

- #伝統産業技術後継者育成研修

- #イベントレポート

- #伝統工芸

- #漆

- #京漆器