若手伝統工芸作家・職人のご紹介 京焼・清水焼 山口有加

千葉の高校で陶芸に出会い、縁あって京都で作陶することになった山口さん。穏やかな人柄がそのまま表れたような、優しく柔らかい風合いの日常使いの器を作られています。

出会い

中学在学中に進路を考えた時、普通科の高校に行くことは考えなかった。建築系か美術系の学科か悩んだ末、美術工芸科のある高校に進学した。美術工芸科で陶芸部を専攻したのが陶芸との出会いだった。

「勉強がとにかく嫌で。中学3年間勉強して、更に高校でも3年間勉強するってことが想像できなかったんです。それで,手に職をつけることができる高校に進学しようと考えました。建築に興味があったのですが、設計には苦手な数学的な要素もあるので、悩んだ挙句、美術系の高校に進学しました。今から考えると、その選択が大きな分かれ道だった気がします。」

「高校では陶芸部を専攻しました。文化祭で自分が制作した作品を販売したりもしました。自分が作ったものが、買ってくれた人の役に立っている。更にお金ももらえる。これは面白いと思いました。自分の将来をイメージできる体験でした。」

学び

高校卒業後の進路を考えた時、就職か陶芸ができる大学への進学か悩み、いくつかの美術系の大学を実際に見て回った。そこで京都との接点ができることになる。

「関東にある美大では、どちらかというとデザイン系が強いと思いました。ちょうど京都精華大学に行っている先輩から大学の話を聞いて、興味を持ちました。実際に精華大学に行ってみると、大きな窯があって、スペースも広く規模の違いを感じました。精華大学に進学することに決め、京都に来ることになりました。」

大学で陶芸を専攻し、卒業後に、産技研で陶磁器コースと陶磁器応用コースの研修を受講。計2年間にわたり、産技研で勉強した。大学とは違う角度で陶芸を学ぶことになった。

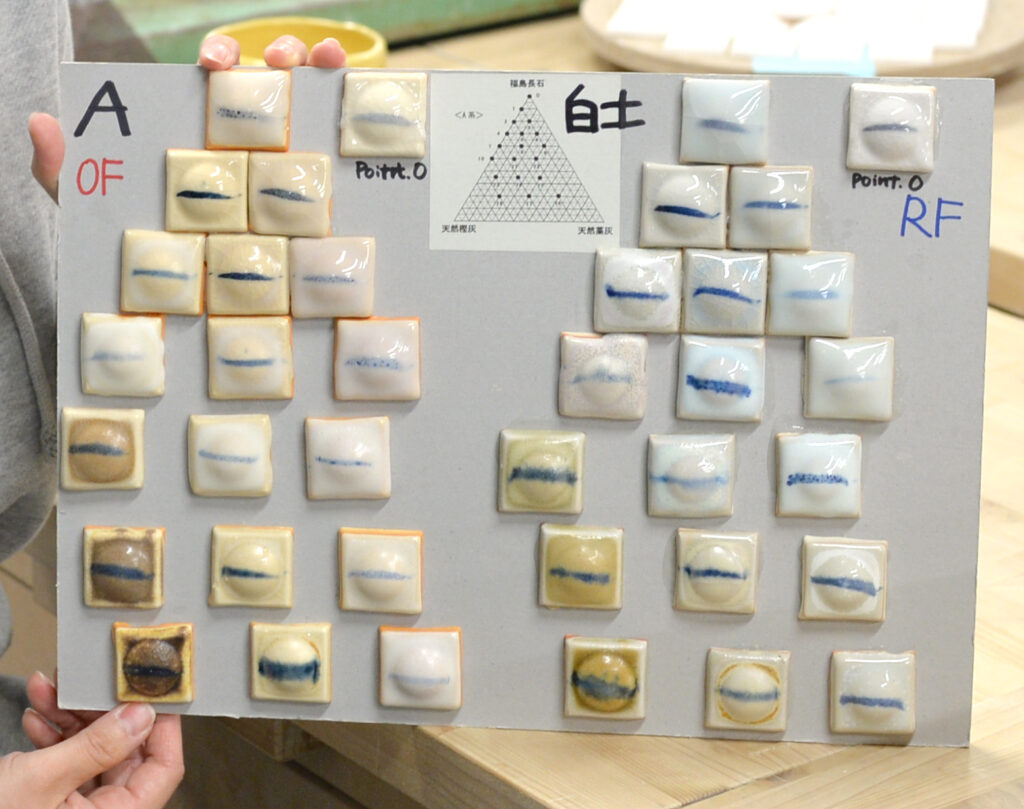

「大学で勉強したことは、作品を作り上げるまでのプロセスについてだったと思います。こういうものを作ってみようと思えば、とにかくやってみる。うまくいかなければ別のやり方で考える。制作は試行錯誤を繰り返す方法でやっていました。産技研では、釉薬や土について理論的に知識を深めることができました。そこで学んだことは、失敗した原因を理屈で考えて、次の制作の改善に活かすこと。理論的に制作工程を改善していくことの大事さを学びました。」

「制作工程のなかでも釉薬の調合は楽しい。窯に入れる前が一番ドキドキするので。どんな具合に仕上がるのかまだ分からない。きっとうまくいくと期待して、そのとおりになればとても嬉しいです。逆に期待外れの場合もあります。マットな感じに仕上げたいのにそうならないとか。期待せずに調合したものが、意外にきれいにできたりするのも面白い。窯に入れる時が、結果がまだ分からなくて一番楽しいんですよ。」

修行

産技研で経験を積んだ後、吉村楽入氏、土井善男氏、清水なお子氏の3人のところで仕事を始めることになった。そこでも色々なことを学んだ。

「吉村楽入さんのところでは、週2~3日の絵付けの仕事をさせてもらいました。さらに、精華大学の先生でもあった土井善男さん、清水なお子さんのところで週2日のアルバイトを始めることになりました。楽入さんのところは楽焼という少し特殊なジャンルの製品を作られていて、制作だけでなく接客なども経験しました。土井さんと清水さんは食器等を作って、ギャラリーなどで販売されており、ここでは制作の仕事がメインでした。どちらの経験も今の仕事につながっています。」

自分のこと

その後、独立して現在は自宅で作陶している。陶芸家として自分が影響を受けた人物として、徳丸鏡子氏とルーシー・リー氏の二人の陶芸家をあげる。

「徳丸さんは主にオブジェを作っている陶芸家です。何が好きと言われると難しいのだけど、何か惹かれるものがある。純粋に作品が好きといえる作家さんです。ルーシー・リーさんはしゅっとした器を作っていて、釉薬の色使いが面白い。メタリックな感じでもきれいに見える。ルーシー・リーさんは第二次大戦中、陶芸で生計を立てるために、ボタンを作ったりもしている。作りたいものだけを作るのではなく、生活のために売れるものも作るという生き様に共感できます。世の中のニーズに合わせた製品づくりの思想は、自分がうまくいかず駄目だと思った時にも、頑張ろう!って思わせてくれます。」

今のこと

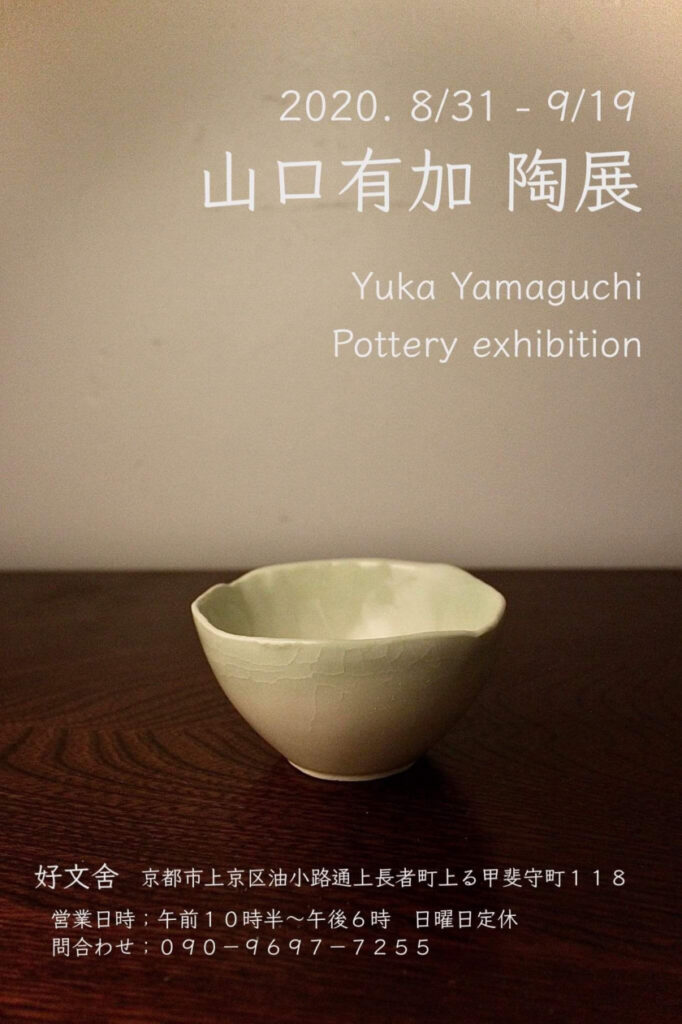

現在は、展示会などで自分の作品を販売している。使ってくれる人がどんな時に使うかをイメージして、日常に使うものを中心に制作している。作品はぼかしたような色合いが特徴で、購入層は主に年配の方が多い。産技研が若手担い手のための展示販売を企画している「永楽屋」や「貴船コスメティックス&ギャラリー」にも出展した。更に今年からは産技研の研修の講師も務め、釉薬の「灰釉」を担当している。

「最近は、コロナウイルスの影響で展示会での販売等が中止になってしまって。行き先のない製品を作るのはモチベーションが低くなってしまいます。そんな中でも、私のインスタグラムを見ていただいた好文舍さんから連絡があり、個展を開くことができました。こういう形は初めてだったのですが、 SNSの影響は大きいなと思いました。」

「日常で使ってもらえるような、柔らかい色合いの器などを作っています。制作に関しては、よく言われるような何か降りてきてインスピレーションが刺激され・・というのはないタイプです。なので、色んなところからアイデアをもらうようにしています。展覧会はもちろん、色の組み合わせは本の表紙やポスターからヒントを得ることもあります。」

「産技研では釉薬の講師としてお仕事をさせてもらっています。講師をしながら、もっと勉強しなくては!と思っています。自分の経験でなんとなく理解できていても、人に伝えようとすると言葉にできないことがあります。きちんと理屈を考えて言葉で伝えることができるようにならないといけないと思っています。」

これから

さまざまなクラフトフェアなどで、作品を出品する場を増やしていくのが目標。でも狭き門でもある。また、今までは食器をメインで作ってきたけど、少し大きめのオブジェにも挑戦したい。

「自分の実績づくりということで、色々なところに出していきたい。オブジェにも挑戦したい。行き先がないものを作っても自宅が狭いので邪魔になってしまうのですけど・・」

陶磁器作家を目指す人へ

「陶芸は面白い世界だと思います。伝統産業といいながらも常に新しい材料や新しい製法が導入され、少しずつだけど、常に変化している。それを自分で試していくのが楽しくて。ものづくりの仕事を楽しいと思える人なら、ぜひ目指してほしい仕事だと思っています。収入面では厳しくてすごい贅沢はできないけど(笑)。制作についても、いろいろなやり方があって、地方ごとに違っていて、そういうことを知ると、もっと面白さが増えてくると思います。」

後記

笑顔を絶やさずインタビューに応じてくれた山口さん。陶芸を愛してやまない姿勢と、日常使いとしての作品にこだわる姿勢がとても印象に残りました。インタビューが終わった後に釉薬のテストピースの説明をしてくれました。その姿を見ていると、本当にこの仕事が好きなんだなぁと感じました。これからも使う人のことを考えた作品を作り続けてほしいと思う一方、ぜひ大きなオブジェにも挑戦してほしいと思ってインタビューを終えました。

(令和2年10月、産技研陶磁器研修室にて)

PROFILE

山口 有加(やまぐち ゆか)

平成22年度 みやこ技塾京都市伝統産業技術者研修陶磁器コース修了

平成23年度 京都市伝統産業技術者研修 応用コース 修了

詳しいプロフィールはこちら

当ページの本文及び画像の転載・転用を禁止します。

- #京焼・清水焼

- #伝統