若手伝統工芸作家・職人のご紹介 京友禅 永澤翔子

【若手作家・職人インタビュー】

2021.1.6(木)10:00~12:00 interviewee:手描友禅 永澤 翔子氏

(永澤氏の染工房にて)

Q.手描友禅の道を目指されたきっかけを教えてください。

幼い頃から絵を描くのが好きだったので、地元の東京で芸術系大学に進学しました。画家になるよりものづくりをしたかったので、工芸科の彫金を専攻していたのですが、自分自身には、立体より平面の方が合っているということに気づき、卒業後も金属関係への就職は考えませんでした。結局在学中も卒業直後も染色には関わることはなかったです。

染色をやりたいと思ったのは卒業してしばらく後のこと。地元が花街に近かったこともあり昔から着物姿の方を目にする機会が多く、徐々に友禅染に興味を持ち始めました。その世界に進もうと思った大きなきっかけとなったのは、平成23年に起こった東日本大震災でした。

当時は地元でアルバイトをして、日々何となく過ごしてしまっていたのですが、震災の時に、本当にいつ死んでもおかしくないのだなということを改めて実感して、悔いを残さないようにやりたいことは全部やってみよう、と思ったんです。

それを機に友禅染について調べたところ、たまたま職人募集をしている工房があったので、連絡して面接をしてもらいました。実際お話をさせて頂いたら、当時の工房長に当たる方に「この仕事で食べていくのはかなり大変な道だから、実家暮らしならともかく、東京から引っ越してきて目指すのはあまり勧められない」と言われてしまったのですが、経験がないのである程度は覚悟していたし、実際に仕事にしている人達がいるのだから何とかなるのではないか、とりあえずできる限りやってみようと決意し、京都に引っ越してきました。

Q.地元ではなく京都を選んだ理由は、何かあったのですか?

東京にも江戸小紋などもありますし、型染の工房は見つけることができました。でも私は絵を描くことが好きなので、筆を持ちたかったし、模様や対象を描写することにより表現された友禅染の方が自分に合っているのではないかと思ったので、友禅染ができるところを探していました。今は東京にも友禅染の工房があることを知りましたが、当時は見つけることができなかったのと、京都の方が学ぶ環境がたくさんありそうだと思ったからです。

Q.産技研の研修を受講されたきっかけを教えてください。

京都で最初に働いていた工房では、絵模様部分を染め上げる「挿友禅(色挿し)※1」の工程をしていました。でも、他の工程のことも知りたい!という思いがあり、学べる場所を探していて産技研の伝統産業技術者研修を知りました。職場にも過去に研修を受講されていた方もいらっしゃったので、情報として知ることができました。

Q.産技研の研修を受講されてよかったと思うことはありましたか?

技術面の向上は、特にプロ養成コースで学んだことが大きかったです。そして、各工程の先生方とのご縁が広がったことです。当時のご縁が今の仕事に繋がっていることもあります。たくさんの先生方にお世話になった中で、特にプロ養成コースで色挿しの工程の指導をしていただいた先生には大変お世話になり、研修修了後もOJT※2で一年工房に通わせていただき、技術の向上や仕事に対する姿勢など、いろんなことを勉強させていただきました。

産技研の研修やOJTで技術を学んだこと、色々なご縁を繋げていただいたことで、なんとか職人として独立することができました。独立した今でも産技研は相談しやすく、活用させていただいていて、とても助かっています。

Q.現在の活動について教えてください。

京友禅は多くの工程がありますが、私は「挿友禅」の工程を中心に仕事をしています。たくさんの下積みを経て、今では複数の取引先にも恵まれ、職人として日々仕事をさせていただいております。

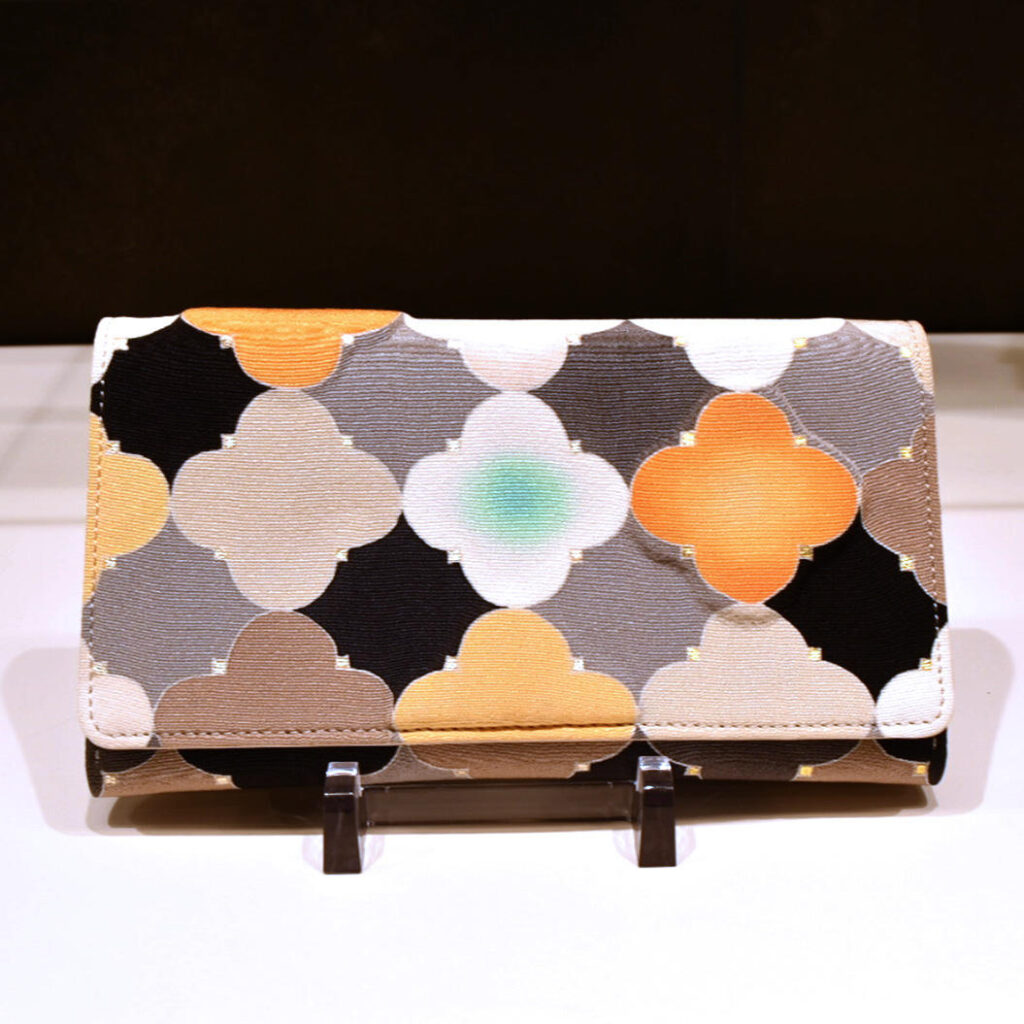

また、『kinuno』というブランド名で小物を展示販売したり、年に1度のグループ展※3にも参加し、作品を発表しています。昨年(令和3年)のグループ展では、『あお』をテーマにメンバー各々が鋭意制作に取り組んだ成果を展示いたしました。私は、帯や着物(付下げ)とともに、クラッチバッグなど小物も出品しました。

この作品展は、産技研の協力でバーチャル展示会も並行して開催し、多くの方に見てもらうことができ、これまでにないPRができました。

第10回八花展 オンライン – ninaete 京もの担い手

― 「色」へのこだわり ―

「挿友禅」の工程では、職人によって配色の特徴が出ます。仕事では取引先の求める色を作ることが大前提ですが、やはり個人の癖は出ますし、それがその職人らしい「色」となります。取引先からよく言われるのは私の色はどちらかというと「東京向けのさっぱりした色」らしいです。「京都らしいはんなりした色」を頼まれることもありますが、育ちが東京だからか、なかなか難しい。まだつかみきれてないな、と思います(笑)。困ったときは研修・OJTでご指導いただいた先生の残してくれた色の見本を参考にしたりします。

今後もその先生が残してくれた色を頼りに、求められた色を自分らしい配色で表現していきたいですね。

Q.今後の活動について教えてください。

今はまず、職人としての仕事を大事にしながら、少しずつ友禅作家としての活動を広げていければ…と考えています。小物制作についてはこれまでも何度かチャレンジしていますが、友禅染の技術だけではなく商品をプロダクトする力が必要です。その上で糸目友禅できっちり商品をつくろうと思うと、どうしても高価になってしまうので、作家としての私の作品を気に入っていただけた方に提案できるような形ならばいいのかなと。なので、まずは着物や帯をもっと作って、私の作品や友禅染を知ってもらい、その延長線上で着物以外のものも作れたらいいなと思っています。

これから伝統工芸作家・職人を目指される方にエールお願いいたします。

経験を積み重ねる場が減っているので、これから目指す方は大変な状況かもしれませんが、頑張ってほしいです。

「やりたい」という強い意思を持って行動できる人のところに仕事は来るように思います。私は、東京から京都に来るときに食べていけなければ辞めなければいけないかも、と思っていたので、辛くなったときに踏ん張れるように「辞めないでいられる理由」を作り続けていたようにも思います。「どうやったら続けられるのか」を考えて、常に前進することを念頭に置き、昨年より今年、今年より来年…、そんな風に自分の置かれている状況が少しずつでも確実に良くなっていくように、意識して活動しています。

あと、重要なのは金銭感覚です。最初の内はある程度は仕方ないと思うのですが、見習いのような金額のまま働き続けていると、それが当たり前になってマヒしてしまいます。「好きだから」を理由に、適正な賃金ではない額で働いてしまったりします。それをすると、結局どんなにやりがいがあっても精神的にしんどいですし、結局は業界の破綻にもつながりかねない…、そう感じています。

「好きだから」だけでは続きません。ちゃんとした対価を貰うこと、その分、満足してもらえる仕事をすること。関わった着物が売れて、それがまた次の仕事のつながるように。稼げるということは必要とされているということで、モチベーションの向上に繋がります。それがゆくゆくは産業としての継続と後継者の育成に繋がっていくと思います。

本日はどうもありがとうございました。

※1 挿友禅工程は、手描友禅工程の中で、最も華やかであり、かつ重要な位置を占める工程です。友禅染のメインである絵模様部分を糸目からはみ出ないよう丁寧に染め上げ、まさに友禅染の命を吹き込む作業といえます。挿友禅は、特に色彩感覚が重視されます。同じ図柄であっても、配色が変わるだけで全く違った印象となります。それだけに職人のオリジナリティーが重要な鍵となる工程です。

※2 平成27年度 地域人づくり事業「若手職人等の自立・創業就業支援事業」

京都府、京都市、京都試作センター株式会社が行った京都の伝統産業の人材育成事業。一定期間雇用し、知識を習得することで若手職人の育成を目的としています。事業の一環で、京都市産技研が研修修了生と雇用側をマッチングしました。

※3 京都市産技研では、京友禅研修修了生の同窓会組織である『京都市京友禅染(手描)技術者研修同窓会 虹彩会』の運営と展示会活動を支援しています。

後記

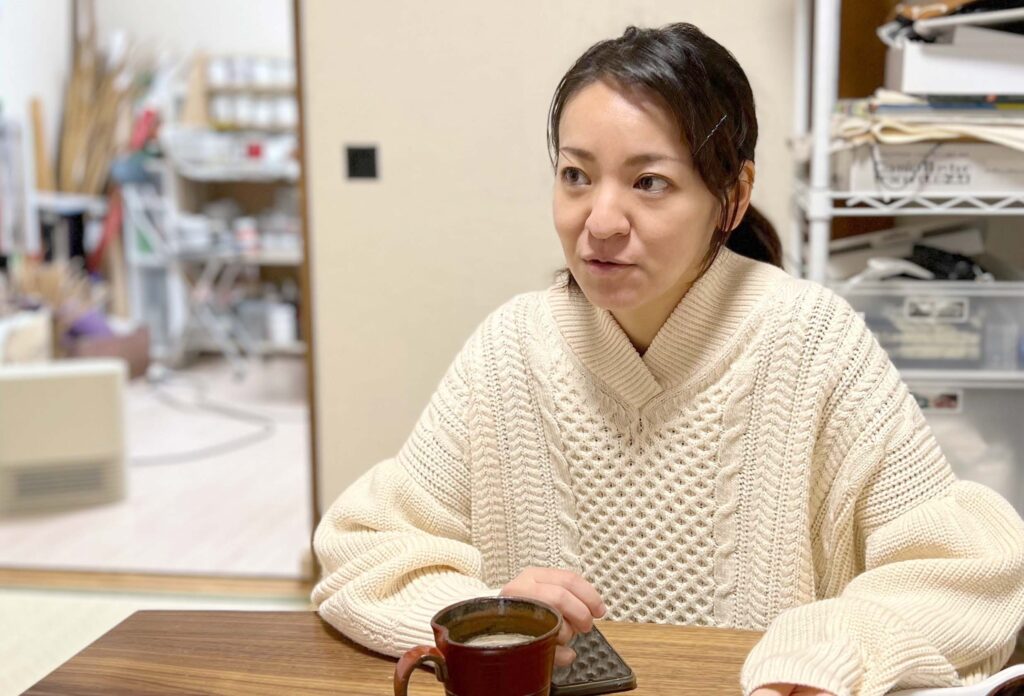

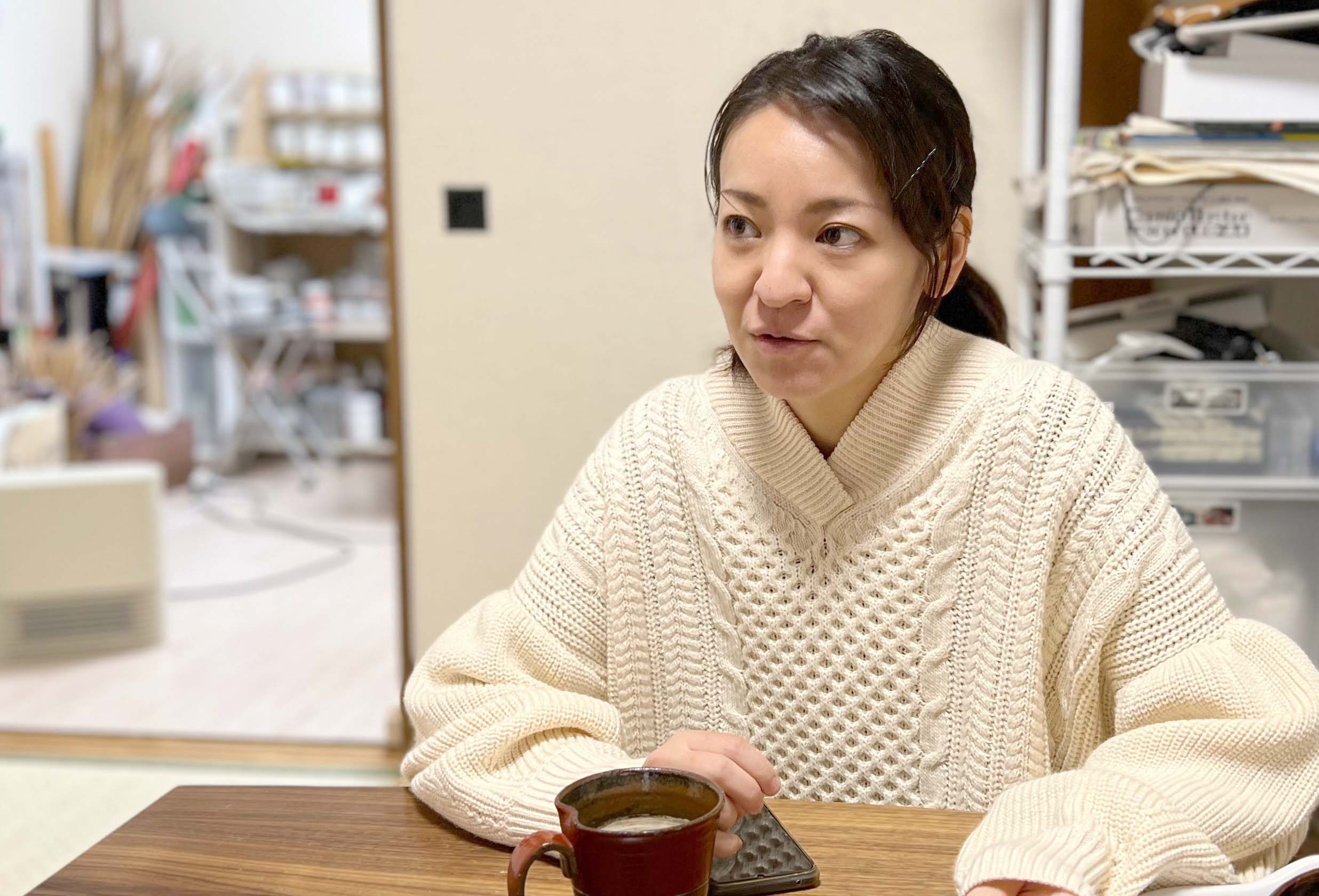

東京の地から京都に移住され、手描友禅職人として大きく成長された永澤さん。今回のインタビューでは、とても強くまっすぐな志と、先生への敬意、後輩想いで優しい一面も垣間見ることができました。伝統的な手仕事を産業として、仕事として、どう業界が継続できるのか、現状の課題について聞き手としても大切な視点をいただきました。

京都に移り住まれてからも、何度も転居を経験されたとか。京友禅関係の企業が多い地域に転居するごとに仕事が増え、友禅業界との関りも深くなり人脈がより広がったようです。

また、京都市産技研の伝統産業技術後継者育成研修では、各職に精通する現役の職人方々が講師となり、研修生を指導します。そのため、専門技術のみならず業界の現状などの情報共有の場ともなりますが、そのメリットを最大限に活用していただけたのかもしれません。

職人と作家の狭間で、今後の活動の方向性を熟考されながら日々の仕事を実直にこなす永澤さんをこれからも応援いたします。

PROFILE

永澤 翔子(ながさわ しょうこ)

平成24年度 京都市伝統産業技術者研修 京友禅染(手描)技術者研修 第45回基礎コース修了

平成25年度 京都市伝統産業技術者研修 京友禅染(手描)技術者研修 第3回プロ養成コース専科 修了

平成26年度 京都市産業技術研究所 伝統産業技術後継者育成研修 京友禅染(手描)技術者研修 第4回プロ養成コース 専科 修了

詳しいプロフィールはこちら

当ページの本文及び画像の転載・転用を禁止します。

- #京友禅

- #伝統